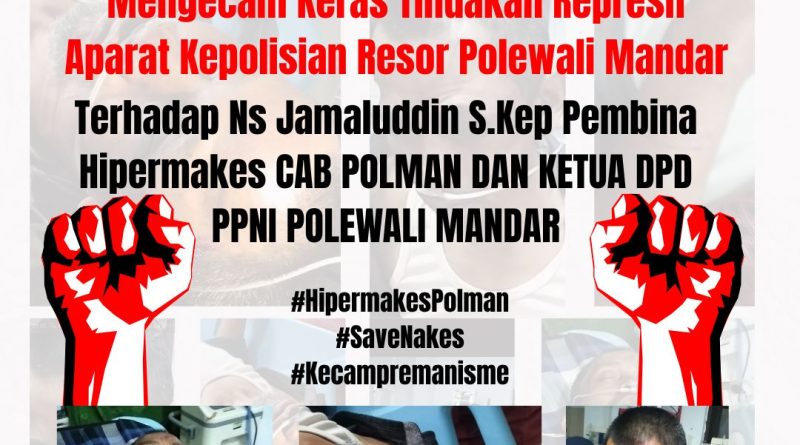

Catatan Kritis Insiden Tindakan Kekerasan Terhadap Ns. Jamaluddin, S.Kep

Oleh: Afdal, S.Kep

Ketua HIPERMAKES Cabang Polewali Mandar

Polewali Mandar, Selasa 8 Juli 2025

Bidikcelebes.com | Opini – Peristiwa eksekusi lahan oleh aparat kepolisian di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, bukan sekadar konflik lahan, melainkan bentuk konkret perampasan ruang hidup masyarakat. Aksi penggusuran paksa, intimidasi terhadap warga, hingga kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum sungguh mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam kerangka hukum Republik Indonesia, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Ruang Hidup sebagai Hak Konstitusional

1. Pasal 28A UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Ruang hidup bukan sekadar tempat tinggal fisik, melainkan lingkungan sosial, budaya, dan ekologis yang menopang kehidupan manusia. Ketika aparat negara melakukan penggusuran paksa tanpa mekanisme yang adil, transparan, dan manusiawi, maka negara secara langsung telah melanggar hak konstitusional warga untuk mempertahankan kehidupannya.

Di Campalagian, rumah-rumah warga dihancurkan tanpa ada solusi relokasi, kompensasi, atau jaminan atas keberlangsungan hidup mereka pasca-eksekusi. Dalam konteks ini, negara tidak hanya gagal melindungi, tetapi justru menjadi aktor utama dalam perampasan hidup.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Pasal 4 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Tindakan aparat yang menggunakan kekerasan dalam proses eksekusi, termasuk tindakan intimidatif, razia, dan penganiayaan, menunjukkan pelanggaran atas hak-hak yang non-derogable, yaitu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Termasuk di dalamnya adalah:

Hak untuk hidup: dirusak melalui penghancuran tempat tinggal.

Hak untuk tidak disiksa: dilanggar melalui tindakan represif fisik dan psikologis.

Hak untuk diakui sebagai pribadi: diabaikan saat warga diperlakukan seperti kriminal karena mempertahankan tanah mereka.

3. Pasal 9 Ayat (1) UU HAM

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Tindakan penggusuran dan eksekusi secara paksa, yang tidak diiringi dengan pemenuhan hak dasar pasca-eksekusi (tempat tinggal, mata pencaharian, pendidikan, akses air, dan sebagainya), merupakan bentuk nyata pengingkaran negara terhadap kewajiban konstitusional dan yuridisnya.

Pelanggaran terhadap Hak atas Tempat Tinggal dan Kesejahteraan

4. Pasal 36 UU HAM

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

5. Pasal 37 UU HAM

“(1) Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

(2) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak secara lahir dan batin.”

Kawasan yang digusur di Campalagian bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang hidup, tempat bercocok tanam, bersosialisasi, dan menjalankan kehidupan budaya. Ketika negara menggusur tanpa memastikan keberlanjutan ekologis dan sosial, maka negara telah melanggar hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak, serta lingkungan yang sehat.

Lebih jauh, ruang hidup warga sebagai bagian dari hak kolektif juga diabaikan. Negara—melalui aparat—tidak melakukan pemetaan sosial secara partisipatif, tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatannya secara bermartabat, dan justru menggunakan kekuatan koersif sebagai solusi tunggal.

Kritik Struktural: Negara sebagai Agen Perampas

Kasus Campalagian menunjukkan pola lama dalam penanganan konflik agraria di Indonesia: negara tidak netral, bahkan aktif membela kepentingan pemodal dan elite lokal. Aparat negara tidak bertindak sebagai pelindung warga, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang mempercepat proses disposesi—penghilangan hak atas tanah, tempat tinggal, dan sumber daya hidup.

Negara, dalam hal ini Polres Polman dan institusi yang mendukung proses eksekusi, gagal menjalankan prinsip keadilan sosial. Hak asasi manusia dijadikan slogan kosong di tengah praktik penggusuran paksa dan kekerasan yang dilegalkan atas nama hukum.

Penutup dan Rekomendasi Kritis

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu:

– Komnas HAM harus melakukan penyelidikan mendalam atas pelanggaran dalam proses eksekusi lahan Campalagian.

– Aparat keamanan yang terlibat dalam kekerasan harus diusut dan diberi sanksi hukum, bukan sekadar teguran administratif.

– Pemerintah daerah dan pusat harus menghentikan praktik eksekusi lahan tanpa solusi alternatif yang adil dan layak.

– Reformasi agraria sejati harus diwujudkan, bukan hanya menjadi retorika populis.